咬み合わせ(噛み合わせ)とは

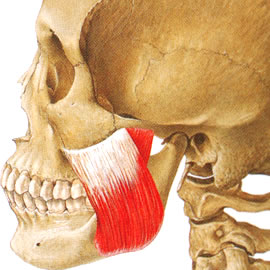

人は日常的に下あごの筋肉を使って動かし、上あごとの間で「咬む」という動作を繰り返しています。

このあごの関節(顎関節)を中心とした歯や筋肉、中枢神経系の連携による一連の動きを「咬合(こうごう)」といい、それらの状態を「咬み合わせ(噛み合わせ)」といいます。

日本人は生まれつきで下あごが小さい傾向にあるとされています。

そのため、歯が正しい位置に生えてくることができず、咬み合わせがうまくいかない人が多いといわれています。

体のどこかで異変を感じることがある場合、実は「咬み合わせの悪さ」が原因だったということが十分に考えられます。

正しい咬み合わせ

人間は全部で通常28本の歯(親知らずを除く)が生えるとされており、上あごの歯に対して、下あごの歯が理想的な位置にあり、ガイドとなる歯が存在し、下あごがスムーズに動ける状態が理想とされています。

食事や会話など、日常的に行う動きによって歯に力が加わり、少しずつ歯並びがずれてしまうなど、なんらかの理由で咬み合わせが悪くなることがあります。

咬む力は全身の至るところに影響することがわかっており、肩こりや頭痛などの身体的な悩みも実はこの悪い咬み合わせが原因である可能性がありますので、少しでも気になる症状があれば、お早めにご相談ください。

大人と子どもで異なる咬み合わせ

発達途中、特に前歯が生え変わる時期の子どもの歯並びは大人の歯並びとは異なります。

これは上あごの骨の中に永久歯が埋まっていたり、永久歯が乳歯を押しのけて生えてくるなど、一見すると、すき間だらけで咬み合わせがうまくいっていないような状態でも、成長とともに変化する可能性が大いにあります。

しかし、それでも心配な点が見受けられるときは、お子さまが小さい頃から適切な診断が大切です。